Кривая Лоренца

Дифференциация заработной платы предопределяет неравенство в распределении личных доходов. В основе его в конечном счете лежат различия в способностях, образовании, профессиональном опыте. Важным фактором неравенства является и неравномерное распределение собственности на ценные бумаги (акции, облигации) и недвижимое имущество. Наконец, нередко определенную роль играют везение, удача, доступ к ценной информации, риск, личные связи и т. д. Эти факторы действуют разнонаправлено, то сглаживая, то увеличивая неравенство. Чтобы определить его глубину, используют кривую Лоренца.

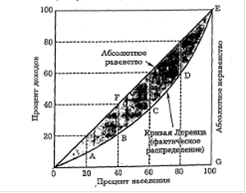

Рис 1. Абсолютное равенство, абсолютное неравенство и кривая Лоренца

Отложим по горизонтальной оси процент населения (или семей), а по вертикальной - процент дохода. Обычно население делят на пять частей - квинтелей, в каждый из них входят 20% населения(рис. 1). Группы населения располагаются на оси от самых малообеспеченных до самых богатых. Если все группы населения обладают равными доходами, то на 20% населения приходится 20% дохода, на 40% населения - 40% дохода и т. д. Абсолютное равенство графически представлено биссектрисой 0Е, а абсолютное неравенство - линией 0GE. Кривая Лоренца отражает фактическое распределение доходов. Реально беднейшая часть населения получает обычно 5-6%, а богатейшая - 40-45%. Поэтому кривая Лоренца лежит между линиями, отражающими абсолютное равенство и абсолютное неравенство доходов. Чем неравномернее распределение доходов, тем большей вогнутостью характеризуется кривая Лоренца, тем ближе она будет проходить к точке G. И наоборот, чем ниже уровень дифференциации, тем ближе кривая Лоренца будет к биссектрисе ОЕ. Уровень неравенства определяется с помощью' коэффициента Джини. Он рассчитывается как отношение площади фигуры OABCDEF (на рис. 1 она заштрихована) к площади треугольника 0EG. Чем больше коэффициент Джини, тем больше неравенство.

Таблица 4

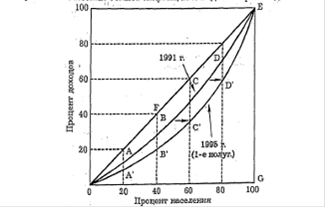

В табл. 4 приведены данные о распределении общего объема денежных доходов населения России в 1991-1995 гг. Они свидетельствуют о том, что для первой половины 90-х гг. была характерна тенденция к усилению неравенства. Доля беднейшей группы населения (I квинтель) за четыре с половиной года уменьшилась в 2 раза, а доли богатейшей (V квинтель) возросла более чем в 1,5 раза. В результате увеличился разрыв между ними. Если в 1991 г. доходы V квинтеля превышали доходы I квинтеля примерно в 3 раза (30,7% по сравнению с 11,9%), то в 1995 г. - почти в 9 раз (47,1% против 5,4%). Еще больший разрыв наблюдается, если использовать, при анализе децильные (10-процентные) группы. В результате коэффициент Джини возрос с 0,260 в 1991 г. до 0,382 в первой половине 1995 г., т. е. почти в 1,5 раза.

• Проиллюстрируем ситуацию, сложившуюся в первой половине 90-х годов в России, графиком (рис. 9-19), где 0ABCDE - кривая Лоренца для 1991 г.; OA'B'C'D'E' - кривая Лоренца для 1995 г. Легко заметить, что произошел значительный сдвиг вправо, в сторону усиления дифференциации доходов. Следствие такого сдвига -повышение коэффициента Джини. И это стало закономерным результатом высоких темпов инфляции и падения производства.

Рисунок 2. Сдвиг кривой Лоренца в России в первой половине 90-х годов (Микроэкономика_Нуреев)

Отклонения кривой Лоренца от биссектрисы можно измерить через отношение площади фигуры между кривой Лоренца и биссектрисой к площади всего треугольника, образованного биссектрисой и кривой Лоренца. В результате получим показатель, характеризующий степень неравенства, который в экономической литературе получил название коэффициента концентрации доходов или коэффициента Джимы, который рассчитывается следующим образом:

= SODB/SOAB.

Этот коэффициент может принимать значения от 0 до 1.

Чем больше значение коэффициента, тем дальше кривая Лоренца отстоит от биссектрисы и тем сильнее неравенство. При определении коэффициента Джини опираются на некий принцип идеального равенства, который предполагает, что 1 % населения должен получать 1 % совокупного дохода этого общества. В мировой практике коэффициент Джини, используемый для оценки доходов в обществе, рассчитывается для каждого отдельного года. Согласно классификации, предложенной для стран ОЭСР, существует следующая шкала степеней неравенства: экономика с очень низкой (коэффициент Джини равен 20-22), низкой (24-26), средней (29-31) и высокой степенью неравенства (33-35). Например, значение коэффициента Джини в США составляет 40,8 (2000 г.), в Великобритании - 36.0 (1999 г.), Швеции - 25.0 (2000 г.), Японии - 24,9 (1993 г.), Норвегия - 25,8 (2000 г.), Финляндия - 26,9 (2000 г.), Венгрия - 26,9 (2002 г.), Австрия - 29,1 (2000 г.), Монголия - 32,8 (2002 г.), Российская Федерация - 39,9 (2002 г.). Зимбабве - 50,1 (1996 г.), Мексике - 46,1 (2004 г.), Чили - 54,9 (2003 г.).

Еще статьи по экономике

Типы корпораций. Холдинги

мин "хoлдинг" являeтcя npoизвoдным oт aнглийcкoгo -

"дepжaть", т. e. в poccийcкoй интepnpeтaции этo

"дepжaтeльнaя" кoмnaния, кoтopaя влaдeeт кoнтpoльными naкeтaми aкций

...

Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности предприятия

Вопрос работы с дебиторами и кредиторами одними из главных в перечне

функций финансовых менеджеров. Дебиторская и кредиторская задолженность

являются естественными составляющими бухгалтерского бал ...

Технико-экономические мероприятия по снижению себестоимости услуг МУП Водоканал

Проблемы учета затрат на производство и определения себестоимости продукции до сих пор остаются темой дискуссий, разворачивающихся как в периодической печати, так и на научно-практических конференциях, семинара ...